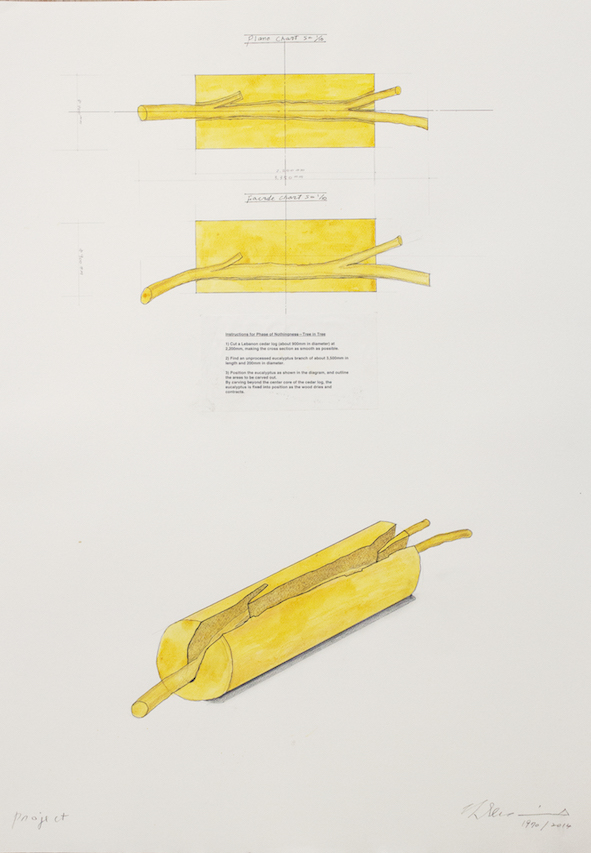

関根伸夫 “Project”

■出品作家 関根伸夫

■会 期 2019年2月9日(土) ~ 2019年3月16日(土)

■開廊時間:12:00~19:00、休館日:日曜日

■会 場 YOD Gallery

530-0047 大阪市北区西天満4-9-15 TEL/FAX 06-6364-0775

www.yodgallery.com

info@yodgallery.com

■お問い合わせ

YOD Gallery

530-0047 大阪市北区西天満4-9-15 TEL/FAX 06-6364-0775

E-mail: info@yodgallery.com

※画像データなどご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

□ 趣旨

このたびYOD Galleryでは、世界的に高い評価を受ける「もの派」の中心作家、関根伸夫(Nobuo Sekine, b.1942)の弊廊では3度目となる個展「Project」を開催いたします。

関根は「もの派」ムーブメントの原点として位置づけられる1968年の「位相−大地」制作以降、様々な絵画、彫刻作品を生み出し、ロサンゼルスに拠点を移した現在も精力的に制作を続けています。関根は、位相幾何学的な観念により様々な素材を使った作品を制作してきましたが、作品の制作過程で、完成されるべき作品の明確なイメージをドローイングに残しています。今展では、1970年代を中心とした作品の、その制作過程ドローイングを再制作したものを展示します。関根が当時どのような考えや計画により制作してきたか、また、半世紀過ぎた現代の美術表現や価値観と比較することができる大変貴重な機会になります。ぜひこの機会にご高覧ください。

-作家コメント- (『美術手帖』美術出版社、1970年2月号)

それにしても、痛切に感じられるのは、現実社会についての美術の存在理由が希薄になった今日、美術の根源的なありかたを、また、美術の奥底に流れ、変化しようとしている思考を(それぞれ立場は異なっても)考えなおす必要があるということだ。複雑な社会機構と社会全体との関係から眺めなければならないという困難さのために、明確な解答は得られないかもしれないが、意外に単純なシステムと構造のなかに、そのカギが隠されていると思われてならない。しかも、美術の状況なり立場なりを、社会的構造においてとらえぬ限り、われわれが現に行おうとしていることが、現実社会に対するわれわれの発信の有効な手段とはならないであろうし、現状から一歩も進むことはできないと思う。作家のモーメントは、現実社会の強大なモーメントに、すぐさま溶解されてしまうのだ。

これらの事実を知ったうえで、まずひとつの展開として、つぎのことを考えてみよう。芸術の発生する基本的構造についてである。〈芸術は、人間と現実世界とのあくなき関係作用によって生じ、それになんらかのモーメントを与えるものである〉と、私は考える。

そして、人間と世界との関係作用において、どちらか一方が他方を決定するとみる思考法のなかに、現在までの芸術を見出すことができよう。つまり、近代思想とは、人間の理性、観念が、対象となる世界、自然を決定できるとする思想に根拠を置いていると考えられるのである。また、産業革命以降の機械、テクノロジーの発達は、対象世界である機械、思考物体が人間を決定するという疎外論理としてあらわれている。

芸術におけるそのあらわれを、近代の創造概念を例にみるならば、自己の理念、観念を表明または全面化するための手段として、作品をひとつの道具と考えることである。もとお詳しくいえば、対象世界を自己の観念や理念でとらえ返し、再構造する、また自己のイメージで変形しなおす作用として〈造形〉することなのである。

現代社会は情報社会だといわれるが、そこにはあらゆるものが概念化され、名詞化(イメージ化)されるという危険がはらまれている。そして情報の増大が、個々人の感情までに作用さし、それを飼いならし、従順な奴隷としてしまうということも事実である。

しかしながら、現代社会にみるさまざまな混乱状況の底流には、一方が他方を決定するといったような思考方法の行き詰まりがうかがわれる。たとえば、芸術が自己の観念、理念のもとに、世界を限定し設定することだとすれば、限定空間をつくるということでもあるのだ。もとより、限定空間という以上、一立場、一領域の主張となっても、普遍的になりえず、それゆえ、つねに時代と状況の変動に身をまかさねばならないことになる。このような芸術観念の類が、ひとつひとつの限定空間を形成し、世界中をブンブン飛びまわっている状況にあっては、異なる限定空間、新たな観念の表明が登場しても、なんら有効な発信力とはならない。その存在理由もなくなってしまうのだ。

こういった一連のことのなかから、われわれはなにを見出すべきなのか。

先の関係作用から考えて、それは、人間と現実世界とが出会う緊張状態そのものを見つめることだと思う。そのためには、どちらか一方が他方を決定するとする思考法を精算して、両者の関係作用自体の構造を、徹底的に分析し解き明かさねばならない。こういった作業は、ひとり芸術に限らず、あらゆる分野で要求されることであるが、この作業ぬきには、直面している大きな壁をのりこえることは不可能であろう。そして、その努力は、いま、いたるところではじまっているのだ。

|